Article écrit par Indécapsuleur, qui a bien kiffé son festival !

- Le Main Square Festival, qu’est-ce ?

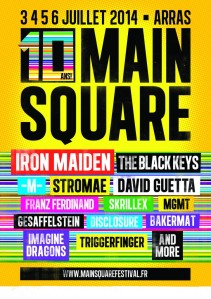

Pour son dixième anniversaire, c’est surtout l’histoire d’une formidable ascension : 10 ans, 135 000 spectateurs (près du double de 2012) en 4 jours pour la première fois. Le premier jour est plus axé hard, avec pour tête d’affiche Iron Maiden. Le reste du festival est très généraliste, à tendance pop/rock/électro. Le public est majoritairement jeune, mais l’ambiance reste familiale : distribution de capotes, mais aucun stand de MDMA visible.

Pour le détail des concerts et nos avis sur les prestations de Imagine Dragons, Franz Ferdinand, The Black Keys, Woodkid, Skrillex et Gesaffelstein (jour 2), Yodelice, John Butler Trio, MGMT, Jack Johnson, Stromae, Foals et Disclosure (jour 3), Keziah Jones, Rodrigo y Gabriella, Parov Stelar, M, Bakermat et David Guetta (jour 4), cliquez ci-dessous !

- Jour 2

Nous arrivons dans la Citadelle à 19h00, pile à temps pour le début de Imagine Dragons. L’immense place est noire de monde, le temps est clair, et déjà de sourdes percussions percent nos tympans. C’est un peu la marque de fabrique du groupe : en plus de la batterie, 2 toms et une (très) grosse caisse trônent sur la scène ; les 5 membres les utilisent selon les morceaux.

Après une ouverture sur le sympathique Fallen, les morceaux se suivent et… se ressemblent, indéniablement. La recette du groupe est à base de pop-rock très conventionnel, avec une touche de synthé électro qui est dans l’air du temps. En revanche, deux caractéristiques font le mérite et l’originalité d’Imagine Dragons : l’union des différentes voix qui se superposent, donnant une couleur presque religieuse à la musique, et les percussions. Dans ce dernier domaine, ils utilisent l’artillerie lourde ; on a même droit à un fantastique solo (qui n’en est pas un, puisque chaque musicien a quelque chose à taper) de percussions au milieu de I’m on the top of the world.

Le concert atteint sa quintessence à la fin, en enchaînant ses deux hits : Demons, puis Radioactive, qui concentrent dans des mélodies efficaces tous éléments du succès du groupe (big up à la grosse caisse sur Radioactive !).

Signe que le destin veille paternellement sur le festival, une averse se déclare exactement entre la fin du concert et le début du suivant : Franz Ferdinand entre sur la « Main Stage ». Les quatre Écossais frappent d’emblée par leur look : des costumes noir et blanc, très kitsch, un peu Art-Déco. En surplus, une subtile touche de philosophie : sur l’ampli de la guitare est écrit « Thoughts » ; sur celui de la voix : « Words » ; et sur celui de la basse : « Action ». En somme, voilà qui résume la façon de marcher de ce groupe. Franz Ferdinand fait du bon vieux rock, l’assume, est énergique sur scène, mais sans jamais négliger les paroles ni des mélodies d’une douceur et d’une finesse qui contrastent avec l’énergie de chansons plus brutales.

Le concert débute sur des chapeaux de roues avec Papapapala. Les morceaux s’enchaînent rapidement, courts et efficaces, avec parfois même des medleys, ce qui permet au rythme de ne jamais s’essouffler – contrairement à la foule déchaînée, qui ne cesse de sauter au mépris des jambes en compotes et chaussures pleines de boue. La setlist privilégie leurs titres rock. On peut regretter l’absence de slows comme Eleanor, mais le spectaculaire capharnaüm sur The Fallen ou Take me out est si jouissif qu’on a quand même envie de sauter, finalement.

Avant la fin, on a droit à quelques gentils mots (dont quelques uns en français, oui monsieur !), pour une clôture pleine de panache : Goodbye Lovers and Friends. Puis, ô surprise, ils embrayent sur une version endiablée de This Fire, d’au moins 8 minutes, laissant au public des étoiles dans les yeux jusqu’au concert suivant.

Après cela, c’est un challenge que d’enflammer le festival avec du rock, challenge que The Black Keys ont difficilement relevé, à notre avis. Malgré une mise en scène originale (la batterie à gauche, un grand synthé au fond) et un bel éclairage, le concert connaît un démarrage difficile. Le rythme est trop lent, il y a des temps morts entre les morceaux, la guitare n’emplit pas complètement la place… Peut-être est-ce dû au fait que nous étions moins bien placés, mais le public s’est montré bien tiède. Il y a bien quelques sursaut au moment de leurs chansons les plus connues : Gold on the Ceiling ou Lonely Boy, mais toujours trop lents, et qui ne compensent guère la déception générale. Il faut reconnaître au groupe le don de composer des riffs excellents ; mais ils « capitalisent » trop dessus, sans se donner la peine de structurer des chansons vraiment originales autour.

Mais la soirée ne fait que commencer… Sur la plus petite scène Pression Live, Woodkid a littéralement exalté la foule. Il se fait d’abord annoncer par une intro instrumentale grandiloquente, qui avertit le néophyte déjà séduit : les concerts de Woodkid sont épiques, dans tous les sens du terme.

Le set instrumental, qui fait l’originalité du chanteur, en impose d’entrée de jeu : un synthé, une table de mixage, 2 batteries, 3 cuivres. De plus, l’écran derrière la scène passe des cinématiques impressionnantes et oniriques : paysages post-apocalyptiques, un plafond de cathédrale sur Golden Age, des cristaux sur I Love You… défilent en images de synthèse. Ces vidéos, réalisées par Woodkid lui-même, avec des éclairages sophistiqués, font partie intégrante du spectacle, changeant avec la musique, et surtout possédant le même caractère monumental et grandiose.

Cette ambiance nous emmène loin, très loin, à tel point que tout concert de Woodkid prend une dimension presque religieuse – que son look de hipster nain et l’effervescence du public ne déparent pas.

Au milieu des tubes qui se succèdent, il nous présente un extrait de son prochain album : Volcano, qu’il convient de qualifier de pure tuerie. Woodkid concentre tout le potentiel de violence de ses instruments – en particulier les percussions – dans cet instrumental haletant et assourdissant qui confine au transe/d&b mix (une tendance confirmée par le prochain album ?).

Le morceau de clôture, Run Boy Run, est de loin le plus beau à notre avis, son clip également (foncez sur Youtube). Nous avons droit à une version rallongée, où Woodkid fait chanter en boucle au public la mélodie de fin. Une fois le morceau fini, le public entier continue de chanter la mélodie, avec tant d’ardeur qu’ils décident de reprendre le morceau encore plusieurs minutes ! Un très beau moment.

A la nuit tombée, le festival enfile sa peau de clubber et fait la part belle à la musique électro. Skrillex ambiance la grande scène avec ses sons inimitables – quoique le bruit d’un hamster mourant s’en rapproche très bien. Nous étions tout au fond et nos oreilles ont échappé de peu à la destruction. Nos pensées vont au public des premiers rangs. Soyons francs, Skrillex a de bons morceaux et un certain sens du rythme, mais sa musique est quasi inaudible en concert, et surtout, il paraît bien ridicule au côté des autres artistes électro qu’accueille le festival.

Ainsi, c’est le Français Gesaffelstein qui clôt la journée. Il est tout à fait légitime de détester ce jeune DJ ténébreux et terriblement classe : sa musique ne s’apprécie à sa juste valeur que dans une ambiance adéquate : en concert (de nuit) ou en boîte (de nuit). Votre serviteur ne supportait pas les basses si profondes couplés à des sons aigus dissonants comme des sirènes.

Juste devant la scène, la ressenti est tout autre : on se laisse emplir par les basses, tandis que les aigus et les drops entretiennent une tension permanente qui tient en haleine. La musique est sombre (Pursuit), voire stressante (Viol), mais malgré tout entraînante et définitivement trippante (par exemple Operator). Une belle découverte.

- Jour 3

En ce samedi au temps toujours maussade, c’est Yodelice qui ouvre le bal. Ce guitariste-chanteur Français joue du pop-rock en anglais, avec une influence folk assez présente, notamment sur son hit Gettin’ over you. Mais ce dernier est loin d’être son meilleur titre : des passages plus rock laissent place à de bons solos de guitare électrique et de clavecin électrique – instrument qui donne un son très plaisant.

Malgré la pluie et l’heure, le public est nombreux et très présent, s’adonnant joyeusement à des « oh oh » en canon avec le chanteur.

L’après-midi se poursuit avec John Butler Trio (article sur Used To Get High, morceau flagrant #7, ICI). On ne leur en veut même pas d’être en fait 4 sur scène (dont une contrebasse à la place de la basse, c’est original), tant ils sont très énergiques et ont réellement l’air de bien s’entendre, de passer un bon moment. La star incontestable reste néanmoins John, le chanteur-guitariste, qui est beau gosse, talentueux, et utilise une dizaine de guitares différentes en un concert. Leur musique joyeuse et sautillante oscille entre reggae et rock. Des chansons souvent joyeuses sont constellées de petits solos de guitare très réussis. Ça ne m’a pas donné envie d’acheter tous leurs albums, mais c’était un très bon moment.

Le début de soirée voit arriver des groupes de plus grande envergure, à commencer par MGMT. Ils sont six, dont 2 synthés et une table de mixage, c’est dire si leur musique est psychédélique. Pour ajouter encore à leur côté hippie, sur l’écran de fond s’affichent des animations colorées et abstraites, qui évoquent plus ou moins les effets du LSD.

Leur performance crée pourtant la polémique. Pour les avoir vu jadis dans une petite salle, votre serviteur a été amèrement déçu. Le public en général ne semble pas tout à fait conquis. On peut l’imputer à un mauvais égaliseur de sons, trop de basses et un chant qui peine à se faire entendre. La setlist pourrait également être critiquée : après avoir démarré sur Time to pretend, le groupe embraye sur des chansons secondaires et calmes. Taxez-moi de conservatisme, mais on ne peut s’empêcher de constater que les morceaux du premier album sont les plus réussis – au premier rang desquels Kids, qui a provoqué quelques minutes de véritable euphorie dans la foule.

A 20h00 arrive notre surfeur hawaien préféré, Jack Johnson. Un chanteur-guitariste, une basse, un piano, on tient ici l’archétype de la musique rafraichissante. Ses petites ballades, entre « surf music » et rock, donnent envie de danser tout en gardant la fraîcheur et la pureté du son acoustique. Ainsi, pas de pogo dans le public, mais une envie collective de taper des mains sur des morceaux sautillants comme Time Doesn’t Heal ou Shot reverse shot. Des morceaux plus calmes, comme Better Together, nous ravissent également. Sur certains, comme l’excellent Banana Pancakes, le pianiste enfile un accordéon ou un mélodica, pour encore plus de sons jolis mignons.

A la fin, il nous gratifie d’une reprise lente et délicieusement planante de Whole lotta love, avec un mémorable solo de piano jazz, au son toujours aussi clair et doux.

Vient ensuite l’heure de la tête d’affiche peut-être la plus importante de tout le festival : Stromae. Tout le monde ne parle que du jeune prodige belge, tout le monde chante ses louanges, au point d’agacer, et on l’attend au tournant en live. On en ressort éperdu, avec pour unique ambition, d’acheter sa discographie au plus vite.

D’abord, son jeu de scène : il chante, danse, nous parle entre ses morceaux, avec beaucoup d’esprit et d’humour.

Il faut voir Stromae comme un créateur de personnages. Un morceau traite d’un thème souvent grave (le cancer, l’absence du père, les problèmes de couples…), mais par la bouche d’un personnage fictif : c’est pourquoi certains reprochent aux paroles de n’être que suggestives, mais c’est justement cela qui permet de s’immerger vraiment dans l’ambiance du morceau. La musique, tantôt techno brutale, tantôt mélodies au violon et piano, se met au service de cette ambiance.

En concert, l’immersion est autrement plus totale : Stromae change de costume entre les morceaux, et des cinématiques sur l’écran de fond illustrent l’histoire que nous raconte la chanson. Chaque titre nous propose une tranche de vie, souvent triste, toujours émouvante, accompagnée d’une musique de qualité et, chose rare, qui n’est pas toujours la même chose.

La foule est en délire pendant tout le concert. A la fin, pendant Papaoutai, le Belge fait durer en chantant ses remerciements sur l’air du refrain. Enfin, il conclut sur l’instrumental Merci, une perle de musique électro, mais qui fait aussi intervenir des instruments plus classiques de Stromae. On en sort un autre homme.

Pendant ce temps, les anglais de Foals (article sur Everytime, morceau flagrant #32, ICI) enflamment la petite scène tisée et hypnotisée. C’est du bon indie rock, très énergique, mais également assez planant. Certains solos durent plusieurs minutes et montent jusqu’aux cieux plus vite que la fumée de clope du chanteur-guitariste Yannis Phillipakis. On n’en a vu que la fin, mais on a aimé.

La soirée s’achève avec Disclosure, duo de jeunes frères anglais qui font du House, du Deep House, du UK Garage ou encore du synthpop. Ces termes spécialisés cachent une musique entrainante, à base de bonnes basses, sur lesquels se posent des riffs mignons et des voix enregistrées ou des samples. Ils parviennent à se donner un air plus « humain » que la moyenne des artistes électro : ils parlent, nous font participer, se servent de vrais instruments en plus des tables de mix. Deux morceaux réussis et assez représentatis : Voices et Help me lose my mind – sur lequel ils ont clôt cette soirée.

- Jour 4

Le quatrième jour est morose pour nous qui nous sommes déjà habitués, mais aussi bien plus plein puisque des artistes français populaires vont jouer. Ce n’est certes pas le cas de Keziah Jones, mais le Nigérian parvient quand même à réussir le défi d’ouvrir la journée sous la pluie. Son jeu de guitare original, très rythmé et syncopé, file la pêche : il a tout de même inventé son genre de musique, le « blufunk », entre blues et funk donc. On peut regretter le fait qu’il se renouvelle assez peu dans ses morceaux, mais on noie vite ce regret dans ses meilleurs hits, comme Rythm is love.

Il pleut des cordes, mais Rodrigo y Gabriela assurent la suite. Ce duo de Mexicains virtuose frappe par leur capacité à faire de la musique très dynamique, voire parfois violente, avec seulement deux guitares sèches. Gabriela fait des accords et tape sur sa guitare pour faire des accompagnements, et son bien-aimé s’envole dans d’ébouriffants solos. Ils finissent leur concert avec leur blockbuster, Tamacun, une vraie réussite.

A 18h00, Parov Stelar débarque et avec eux le soleil. C’est un véritable show que nous offre ce groupe, qui arrive progressivement sur scène en dansant : 2 cuivres, un batteur, un DJ, un guitariste, et enfin une chanteuse charismatique et plaisante à regarder, qui excelle dans l’art de la danse du ventre.

La musique est très dansante et, un peu comme Woodkid ou Stromae, mélange des beats électro (excellents) avec des instruments classiques. L’énergie qui se dégage de tous ces joyeux morceaux nos enchantent, autant que les pitreries du talentueux saxophoniste. De petites animations sur l’écran nous font plonger plus profondément dans l’univers du groupe, qui évoque un cabaret dansant d’Europe de l’est, mais en très sympathique. Un moment d’extase : un superbe rayon de soleil (le 1er), pile en même temps que le superbe Mojo radio gang.

Le concert le plus important de la journée est sans doute -M-, qui a toujours le peps et la voix de castra de sa jeunesse. Il ambiance le public avec son charisme et ses morceaux dynamiques, menés avec brio par sa guitare électrique. –M- est un très bon guitariste, et il aime le montrer : il rajoute des solos, s’amuse pendant les morceaux. Il invite même son batteur à venir rapper quelques minutes, avant de partir sur un medley de classiques du rap (c’est beau de voir un festival sauter sur Jump around) ! Il nous dorlote, nous joue ses titres les plus célèbres, mais également des perles plus récentes, comme Baïa. Il nous félicite pour notre énergie, mais surtout il nous en transmet des kilos avec ses morceaux endiablés ; décidément, il sait se faire aimer.

La partie électro de la soirée débute avec Bakermat. Il a la réputation de décevoir sur scène. Pourtant, il est cette fois-ci en live, c’est-à-dire avec de vrais instrumentistes. Le saxophoniste nous transporte avec ses mélodies aériennes, sur lesquelles il joue en improvisant des variations et des petits solos ; un régal. A part cela, il s’agit en somme d’un bon concert électro, avec de bons sons et lumières, des beats profonds et efficaces, quelques titres connus qui font toujours plaisir à entendre… C’était très loin d’être décevant.

On l’attendait, on le redoutait, on s’en moquait, c’est le dernier concert du festival, j’ai nommé David Guetta. Il a l’air aussi bête et ridicule qu’à la télé, mais il faut lui reconnaître ceci : il sait nous faire danser. Sa musique consiste à faire alterner refrains pop ultra-connus et phases de dance/dubstep qui nous font sauter à coups d’efficaces « boum boum ».

Par ailleurs, il y a un vrai show autour de la musique. Rien ne lui fait peur, à David, pas même d’immenses flashs multicolores, des flammes et autres paillettes. Le meilleur compliment qu’il nous fait est de nous faire « faire un truc que je fais pas en France d’habitude » : nous faire nous baisser puis sauter, avec un énorme drop. Il faut l’avouer, c’est efficace. Un concert de David Guetta, c’est comme un bon gros film de Michael Bay : on peut critiquer l’aspect commercial et médiocre de la réalisation artistique, mais on passe un bien bon moment. Une belle façon de finir un festival, au fond.

- On a à peine vu mais on sait que c’était bien : Nina Nesbitt (excellente), London Grammar (article sur Wasting My Young Years, morceau flagrant #11, ICI), Paul Kalkbrenner, Iron Maiden le premier jour.

Par Indécapsuleur